生きていると、夏目漱石の草枕の冒頭の一節が頭をよぎることがある。

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」

夏目漱石『夢十夜・草枕』集英社文庫、2011年、42頁

住みにくいこの世を、少しでも住みやすく(場合によってはさらに住みにくく!)するものが映画だ。と、私は思う。

牛乳を飲まなくなって久しい。小中学生の頃は、給食でほぼ毎日飲んでいた。しかし牛乳に合うメニューは少ない。だから、牛乳が嫌いだったし、大人になると牛乳は飲まなくなった。

牛乳が印象的な映画といえば、私のなかでは『レオン』だ。あんなに渋い顔をしているのに、普段飲んでいるものが牛乳でかわいいレオン。

他にも印象に残っているシーンがある。それは、12歳のマチルダがレオンに告白するシーンだ。

マチルダは言う。

「レオン、あなたに恋をしているみたい。初めての経験よ」

牛乳を吹き出しながら、レオンは答える。

「初めてでなぜ分かる?」

何気ないやり取りのシーンで、覚えていない人も多いかもしれない。しかし、冷静に考えてみると、レオンの言うとおりだ。私たちはいつ、人を好きになることを学んだのだろう。私たちは、いつの間にか人を好きになれるようになっているが、特定のだれかを想うとき、それは本当に「好き」なのだろうか。それが「好き」であるかどうかなんて、どうやって分かりうるのだろう!

マチルダはお腹をさすりながら「胃があたたかい。締め付けられるような感覚が消えた」と続けて語る。なるほど、それが好きなのか。では、私の感じている好きは、本当の好きではないのかもしれない。

私たちは大人になるたびに、恋心と性欲の違いがなくなっていく。それはまるで、ゆるく溶け合ってひとつになってしまうコーヒーとミルクのようだ。だから今では、「好きになる=相手に触れたいと感じる」となってしまった。

もし純粋な恋心を、性的な接触を必要としない恋心、つまりプラトニックラブだと仮定するならば、私はもう純粋な恋心を持つことができない。私だけじゃなく、多くの大人はもう純粋な恋心をもつことができないだろう。

レオンとマチルダは子どもだ。マチルダは年齢がたった12歳であるし、レオンは「年をとったがこれから大人になる(=まだ大人ではない)」と語っている。だからレオンとマチルダは私たちのような大人な恋愛はしないし、できない。二人が互いを想う気持ちは、性の匂いを帯びておらず、ピュアで透明だ。

頑なに自分の気持ちを隠していたレオンが、ラストでとうとうマチルダに告げる。

「I love you, Mathilda」

二人が結ばれたのは本当に一瞬だ。逃げるために別れた二人は、もう二度と会うことはなく、物語はエンディングを迎える。

『レオン』はグッドエンドの映画だろうか。それともバッドエンドの映画だろうか。なかなかどちらかと断言するのは難しいが、私はグッドエンドの映画だと言いたい。ありきたりな解釈だが、この先レオンはマチルダの心に生き続けるからだ。

レオンはマチルダを逃がす前に、「大地に根を張って暮らしたい」と言っていた。二人で暮らすことは叶わなかったが、レオンはマチルダの心に根を張った。ラストでレオンが大切に育てていたアグラオネマがマチルダの手で植えられていたが、あれはそのメタファーだろう。

だれもが人生に虚しさを感じている。虚しさに抗うために、だれもが生きた足跡をこの世に残したいと思っている。だから私たちはみなレオンのように、だれかの心に根を張りたいと願う。

しかし、心に根を張るのはなにも人間だけではない。本や音楽、絵だってそうだ。そして、映画ももちろん、だれかの心に根を張る。狂ったように映画を見続けてしまう理由は、そこにある。この虚しい人生を支えてくれるアグラオネマを探し求めている。

私の心に根を張った『レオン』という映画は私の中で育ってかれこれ10年が経った。牛乳は私の身長を伸ばさなかったが、『レオン』のおかげで、牛乳のことは子どもの頃ほど嫌いではなくなった。

レオン

1994年製作/136分/PG12/フランス・アメリカ合作

「グラン・ブルー」のリュック・ベッソン監督のハリウッドデビュー作。舞台はニューヨーク。家族を殺され、隣室に住む殺し屋レオンのもとに転がり込んだ12才の少女マチルダは、家族を殺した相手への復讐を決心する。少女マチルダを演じるのは、オーディションで選ばれ、本作が映画初出演となったナタリー・ポートマン。また、寡黙な凄腕の殺し屋レオンをベッソン作品おなじみのジャン・レノが演じている。

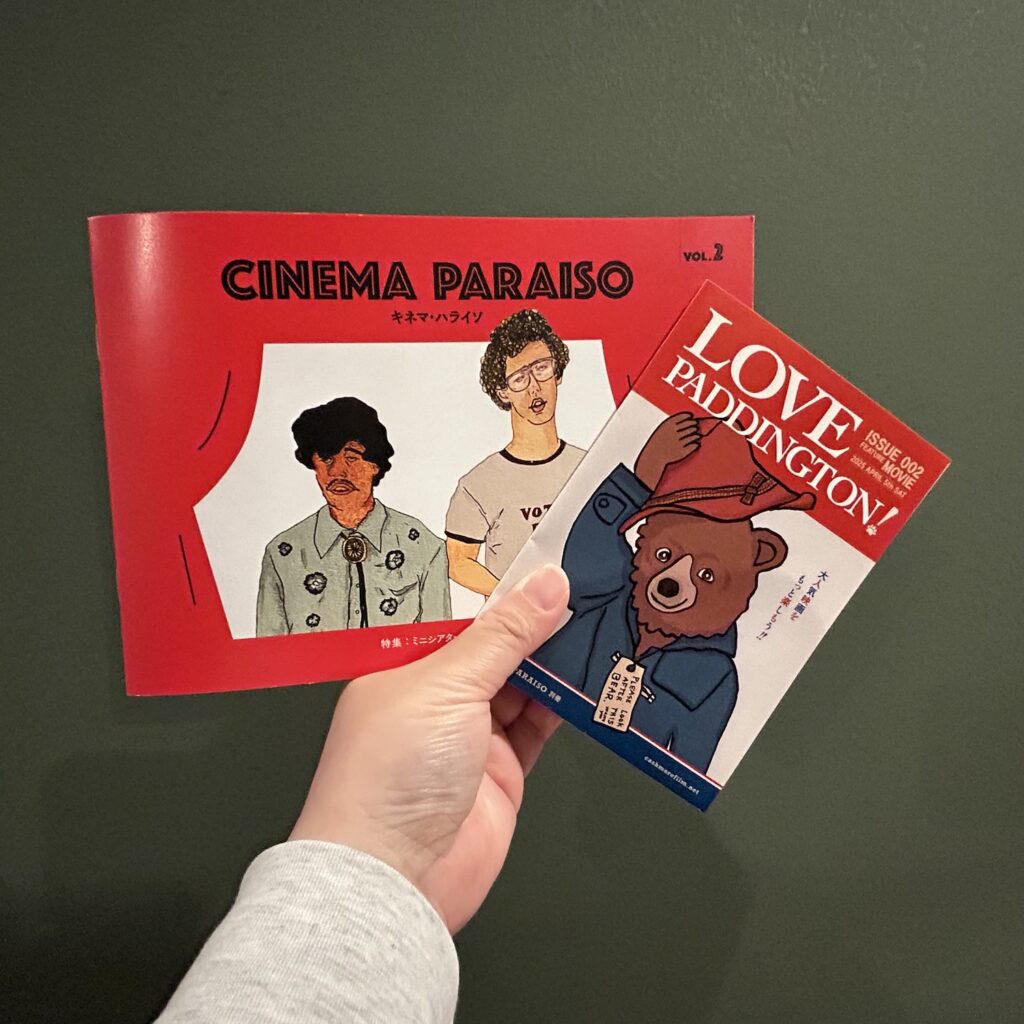

【キネマ・ハライソ 】最新号発売

最新号のZINEをオンラインショップで販売中です。

編集部10名で作ったオールカラー16ページ、映画愛に溢れた一冊。

パディントンのかわいい別冊も好評です。